Transición Ecológica: Compromisos y acuerdos postergados ¿Seguiremos procrastinando?

Hay unos

cuantos hitos del s. XX que nos advirtieron de que la evolución del sistema

económico empezaba a mostrar claros síntomas de impactar sobre la funcionalidad

sistémica de la biosfera. Se hacía evidente la responsabilidad de la actividad

económica y su crecimiento permanente en la superación de límites planetarios y

deterioro de múltiples servicios ecosistémicos “gratuitos”, y se ha ido

elevando el nivel de preocupación al respecto. Las señales que nos alertaban

entonces, nos deberían haber puesto en marcha hacia la Transición de que trata

este debate. Algunos de estos hitos fueron:

1-

La publicación del Informe del

Club de Roma llamado “Los límites del Crecimiento” en

1.972, en el que el grupo de científicos al que se le encargó, analizaba las

tendencias de la economía usando la dinámica de sistemas, y mostrando la

insostenibilidad que conduciría a un colapso en el presente siglo de no actuar

para cambiar esas tendencias. La conclusión fue la siguiente: si el incremento

de la población mundial, la industrialización, la contaminación, la producción

de alimentos y la explotación de los recursos naturales se mantenía sin

variación, se sobrepasarían los límites de la Tierra en los siguientes 100

años.

2-

La publicación previa, del libro de la bióloga estadounidense Rachel

Carson “Primavera silenciosa” en 1.962, una exhaustiva investigación

de los efectos negativos del uso generalizado de pesticidas, denunciando que los venenos utilizados, se

acumulaban en la cadena alimentaria, con enormes riesgos para la salud humana y

terribles efectos para flora y fauna. Con este libro consiguió que mucha gente

se preocupase por la ética ambiental y ayudó a sentar las bases de una

conciencia ecológica de masas, estableciendo la conexión entre la actividad

humana, lo que sucede en la naturaleza y la salud pública. Tras su muerte, y

gracias a su trabajo de investigación se creó la Agencia de Protección

Ambiental de Estados Unidos (EPA), a la que precisamente, acaba de limitar en

su capacidad de actuación el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Un paso atrás

inadmisible.

3-

El Informe

Brundtland publicado en 1987 para las Naciones Unidas, que contraponía el problema de la

degradación ambiental que acompaña el crecimiento económico con la necesidad de

ese crecimiento para aliviar la pobreza. Y reconocía que el avance social y económico estaba suponiendo un coste

ambiental y social muy alto. Este Informe llamado “Nuestro Futuro Común” estaba liderado por la primera

ministra noruega Gro Brundtland. Aunque la cooptación posterior del concepto de

desarrollo sostenible,

acuñado entonces, y su mala aplicación, haya contribuido a perpetuar la

preponderancia del crecimiento económico, sobre los componentes sociales y

ambientales que incorpora el concepto. Nunca se ha aplicado realmente a las

políticas la perspectiva intergeneracional, incluyéndola en la intersección de

estas tres esferas (económica, social y ambiental).

Hay más, pero estos tres hitos son ejemplos de advertencias

que tuvimos en la segunda mitad del siglo pasado que no consiguieron cambiar las

tendencias de una economía disfuncional que nos está colocando en situación de

enorme riesgo y que puede conducirnos a un colapso ambiental y socioeconómico.

Ha resultado que el modelo crecentista, -donde la extracción de recursos

naturales y los dictados del mercado son la única base que rige-, no solo es

antiecológico sino también antieconómico

porque ataca las bases sobre las que se asienta. Y es que, los aumentos de

producción se efectúan a expensas de recursos y bienestar que tienen un valor

superior al de los servicios producidos a nivel global. De ellos cada vez se

benefician menos personas y sociedades, por lo que la inequidad no para de

crecer. Hemos llegado al punto en que

habrá que reconocer que el crecimiento económico, ese concepto totémico para

gobiernos y economistas es el gran error neoliberal que nos acerca al

precipicio.

Sin embargo, llegados a la situación actual, comprobamos que

el modelo de acumulación de riqueza en que se basa el capitalismo, ha impedido

que hayamos sido capaces de iniciar el tránsito que necesitamos hacia otro

modelo. Uno que adapte la actividad económica a los límites y funcionalidad

planetaria. De haberlo iniciado hace 50-60 años, ahora estaríamos en mejores

condiciones y aún nos mantendríamos como civilización en lo que sería una zona

de confort en la que la funcionalidad del planeta mantendría el equilibrio. Es

decir, seguiríamos disfrutando, y la siguiente generación también, de un clima

predecible, la diversidad biológica estaría menos amenazada y contaríamos con

una disponibilidad de agua, suelo y alimentos aceptable. Aunque muchos no lo

sepan, es lo que hemos disfrutado en la era geológica en que nos hemos desarrollado

como la civilización que somos, el Holoceno, -que era nuestro jardín del Edén-

y que bastantes geólogos ya dan por hecho que hemos cambiado por el

Antropoceno, o más recientemente Capitaloceno, dado que nuestra incesante y

siempre creciente actividad ha actuado como una potente fuerza geológica. Son

cada vez más las voces que nos advierten que toca frenar porque las curvas que

viene son muy cerradas.

Mi primera conclusión,

es que una transición hacia un modelo socioecómico nuevo y con perspectiva

intergeneracional debe basarse, SÍ o SÍ, en el respeto a los límites

planetarios y su funcionalidad.

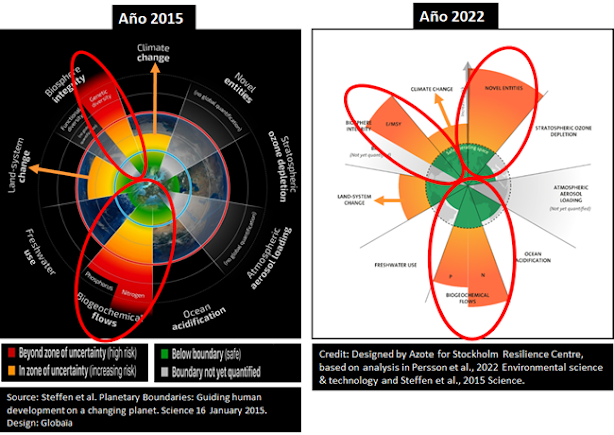

Sin embargo, los datos científicos nos dicen que vamos

precipitadamente en la dirección opuesta. Ya en el año 2009, el Instituto de

Resiliencia de la Universidad de Estocolmo, liderado en aquél momento por Rockström1,

estableció 9 límites planetarios, sobre los que se estimaron unos umbrales de

determinadas variables de control, por encima de los cuales los cambios que se produjeran

nos ponían en zona de riesgo y de posible colapso funcional. Estos son: el CO2

en la atmósfera, las nuevas sustancias químicas (Xenobióticos), la

concentración de Ozono [O3] estratosférico, la carga de aerosoles y

contaminación química, la acidificación de los océanos, los ciclos

biogeoquímicos del Nitrógeno (N) y del Fósforo (P), la disponibilidad de agua

dulce, los usos del suelo (Proporción de tierras cultivadas), y la pérdida de

diversidad biológica. Todos estos límites son interdependientes por lo

que sobrepasar uno de ellos puede llevar a rebasar otros. Así que hay que establecer

un marco de seguridad para NO traspasarlos. Y, en el caso de haberlos superado,

actuar sin dilación para llevarlos a la zona de confort y seguridad. Desde ese

estudio inicial, la situación se ha ido revisando en el tiempo como se observa en

la figura que muestro a continuación. Puede verse la dinámica en la que

estábamos en 20152 y cómo ha cambiado en 20223.

En 2015,

a nivel planetario, teníamos en situación de alto riesgo: La diversidad

biológica y los ciclos biogeoquímicos del nitrógeno y el fósforo, lo que está muy

relacionado con los usos del suelo y la producción de alimentos. A pesar de que

el cambio climático ya estaba fuera de zona de confort y en un nivel de riesgo

creciente, éste no era tan alto como el de los tres primeros. También estaba ya

en situación de riesgo los usos del suelo y los servicios que provee. En buena

medida, esto está determinado por la apropiación de suelo por parte del sistema

agroalimentario global. Más de un tercio de la superficie de la tierra y más de

un 70% del recurso agua se dedican a esta actividad. Parte de la pérdida de

diversidad y sus consecuencias (zoonosis) también están relacionadas con ello.

Este sistema agroalimentario global fuertemente deslocalizado es muy

dependiente de la energía fósil y contribuye significativamente al cambio

climático. Además, esta deslocalización y alta dependencia de energía para el

transporte lo hace tremendamente frágil a nivel geoestratégico, como estamos

viviendo con la guerra de Ucrania.

Segunda conclusión: para revertir parte de la situación de riesgo deberíamos estar ya

transitando hacia sistemas agroalimentarios más diversos y localizados. Esto

implica reterritorializar la producción de los alimentos que sea posible con

las condiciones agroclimáticas características de cada lugar, relocalizar el

consumo, así como revegetarianizar y reestacionalizar la dieta. También hay que

evitar las pérdidas de alimentos en el tránsito que va desde dónde se producen

hasta la mesa. Hay que incrementar la eficiencia en el uso de los recursos,

aprovechar mejor la información sobre el estado de los cultivos con la que

contamos y potenciar prácticas agroecológicas que optimicen el cierre de los

ciclos de materia y un uso más eficiente de la energía solar, minimizando la

dependencia de insumos sintéticos en lo posible.

Sin

embargo, como vemos en la figura, los datos publicados en 2022, siete años

después, muestran que los límites traspasados en 2015 no han mejorado, y que ya

contamos con datos suficientes para poner en evidencia la situación de riesgo

debida a la ingente cantidad de productos sintéticos, especialmente plásticos

que llevamos liberando en la biosfera desde hace más de 100 años. De ahí el

elevado riesgo que muestra la figura correspondiente a este año.

Tercera conclusión: debemos

transitar hacia una economía que no esté basada en la producción de bienes con

vidas cortas y que buscan fomentar el consumo y no el dar respuesta a una

necesidad real. La economía circular es

mejor que la lineal, pero se debe limitar también el ansia de consumir por

consumir. Transitemos pues hacia un sistema productivo centrado en proveer y

mejorar bienes útiles, reparables, con vidas medias altas y con diseños que permitan

la reutilización de algunos de sus componentes. Hay que cerrar ciclos de

materia y energía e incrementar la eficiencia y circularidad en todos los

procesos socioeconómicos.

El

exceso en el consumo de recursos y el destrozo que causa su extracción, con la

consiguiente generación de residuos, convierte el actual modelo económico

en insostenible. Y desde el protocolo de Kioto

hasta el Acuerdo de Paris, las

cumbres climáticas que han intentado llegar a acuerdos globales para disminuir

las emisiones y el deterioro, no acaban de lograr su objetivo. Es un hecho que,

en los últimos años, los procesos se aceleran. La economía que funcionaba a

golpe de crisis periódicas, acorta los tiempos entre crisis. Los incuestionados

crecimientos, que exigen la aceleración permanente de los procesos productivos,

generan una degradación ambiental acelerada y retroalimentaciones que empeoran

el panorama general.

Cada

año, el Día de la Sobrecapacidad de la Tierra se adelanta. Y nos

recuerda que gastamos recursos naturales, a MUCHA velocidad. El consumo

ininterrumpido y por encima de la capacidad de renovación natural, provoca

agotamiento de los recursos. Nuestro planeta entró en números rojos en 2022,

en fecha tan temprana como el 12 de mayo. A partir de ese día, todos los

recursos que consumimos se suman al déficit en la cuenta de resultados del

planeta. En un intento de advertir sobre lo que estamos provocando con nuestra

hiperactividad productiva, también se estableció el Día de la Deuda

Ecológica, (Earth Overshoot Day) que viene a significar lo

mismo que el de la sobrecapacidad. Es el día en que la humanidad ha agotado el

presupuesto de la naturaleza para el año. Durante el resto del año, la sociedad

opera en un exceso ecológico al reducir las reservas de recursos y acumular CO2

en la atmósfera y otros residuos por todo el planeta.

Estamos

viendo el deterioro progresivo y, a veces brusco, de recursos vitales como la diversidad,

el aire, el agua o el suelo. Y por justicia

intergeneracional deberíamos trabajar para que dentro de 50 años nuestras hijas

y nietas tengan, como mínimo, un acceso a los recursos similar al que nosotros

disfrutamos.

Hagamos

lo que hagamos, nuestra civilización en el corto plazo tendrá que desacelerar

su consumo de recursos ya sea porque lo decidamos, ya sea porque las

circunstancias lo impongan. El más determinante, para bien y para mal en el

corto plazo es el recurso energético. Europa occidental es un ejemplo de

dependencia de este recurso, a la vez que derroche del mismo, y las

consecuencias de esa dependencia son muy patentes por la guerra de Ucrania. Además,

la limitación es global y lo será cada vez más. Incluso Macron y Biden, asumen

que ni Arabia Saudí puede incrementar la producción de energía fósil para

paliar la limitada oferta que existe. Por tanto, estaremos de acuerdo que la

transición a renovables es inaplazable y eso supone que habría que dedicar

preferentemente los recursos fósiles que todavía disponemos a realizarla de

forma ordenada. Y, añadiría, de manera participada, con red distribuida, con

autoconsumo y comunidades energéticas locales, evitando reproducir los defectos

del modelo oligopólico que cede todo el poder y control a las multinacionales

eléctricas que todas conocemos.

Cuarta conclusión: hay que

transitar hacia sociedades descarbonizadas y resilientes de forma ordenada. La ciencia, con cada informe del IPCC nos va avisando de los niveles

de degradación y las amenazas sobre las que actuar, llamando a una transformación

económica y social sin precedentes, para lo que necesitamos una sociedad

informada, un cambio en los modelos de producción y consumo, en los

comportamientos de los agentes económicos y en los hábitos de las personas.

Hay que

medir muy bien en qué y dónde invertimos esfuerzo. Hay esfuerzos en desarrollos

tecnológicos que muy pronto dejarán de tener sentido. Un ejemplo de política de

transición necesaria y urgente es la movilidad. Debemos pasar de una movilidad

centrada en el vehículo privado, total o parcialmente fósil, hacia una

movilidad colectiva, pública y electrificada. Esto supone derivar recursos

limitados como el cobre preferentemente a este fin, y abandonar la idea de

sustituir el parque de automóviles actual, por uno similar con baterías que

requieren un litio del que no disponemos.

Estamos sufriendo conflictos bélicos

sangrientos como consecuencia de problemas geopolíticos que tienen que ver con

la disponibilidad decreciente de combustibles, agua dulce, suelo fértil o

minerales esenciales para mantener la industria tecnológica y agraria. Nos

estamos adentrando en escenarios socio-ambientales bastante impredecibles y muy

preocupantes.

Cómo hacerlo

Como no podemos abandonarnos al

derrotismo, hay que intentar que el tránsito que, de todos modos haremos, sea

lo más manejable posible.

Para emprender todos estos retos,

se deben abordar multidisciplinarmente y desde todos los ámbitos de actuación

posibles, académico, empresarial, con organizaciones de todo tipo, y a todos

los niveles institucionales: europeo, estatal, autonómico y local. Y por

supuesto, con la complicidad e implicación de toda la ciudadanía. Es un cambio

de paradigma tan grande que nadie puede quedar al margen.

La educación ambiental de niñas y

niños, adaptando el currículo educativo para reforzar el conocimiento de

nuestro entorno natural y de las consecuencias de no cuidarlo, junto al

aprendizaje de valores éticos fundamentales que induzcan a comportarse como

ciudadanos responsables y exigentes con empresas y gobiernos, va a ser una de

las mejores herramientas.

Dado que la limitación de energía

disponible y barata es un hecho ya, hay que priorizar muy bien en que esfuerzos

tecnológicos se invierte prioritariamente. Uno de ellos será en el de la

energía renovable. Racionalicemos lo que nos queda de combustibles baratos y

condensados. Porque, además sabemos, que lo que se produce con la tecnología es

un efecto rebote, la llamada paradoja de Jevons: a medida que el

perfeccionamiento tecnológico aumenta la eficiencia con la que se usa un

recurso, es más probable un aumento del consumo de dicho recurso que su

preservación o ahorro.

Un tema importante es el de la

relevancia y centralidad que se dé a las instituciones con responsabilidad en

materia de transición ecológica. Para avanzar de forma coherente en la

transición ecológica se debe conseguir coordinación y entendimiento en las

políticas sectoriales energética, agroalimentaria, ecológica, o en la muy

relevante gestión hídrica y evitar interferencias entre estos sectores.

Los ciudadanos y ciudadanas

podemos, con nuestras decisiones sobre lo que consumimos, cómo nos movemos o

cómo nos relacionamos con el entorno y con la comunidad, influir significativamente

en empresas y en gobiernos. Pero eso es solo una parte y no la mayor

precisamente. La mayor responsabilidad recae, sin duda, sobre gobiernos y

parlamentos, porque son los que legislan y gobiernan oponiéndose o plegándose a

los potentes lobbies de corporaciones que acumulan un inmenso poder económico.

Por ello una herramienta muy

interesante que en nuestro país ha generado propuestas en relación a la

emergencia climática, es la que planteó la Ley de Cambio Climático al proponer

y constituir una Asamblea Ciudadana para el Clima4, que no

hace mucho emitió las primeras recomendaciones sobre la pregunta que se les

planteaba: Una España más segura y justa ante el cambio climático ¿Cómo lo

hacemos? Es importante que existan estas Asambleas Ciudadanas, que sean

operativas y que las instituciones atiendan sus recomendaciones. Es decir, son

una herramienta que debe emplearse en las otras transiciones para discutir

soluciones con urgencia, y sus propuestas debieran convertirse en itinerarios a

poner en prácticas por los gobiernos de turno.

Algunas propuestas

Para seguir analizando el cómo

hacer la Transición, me gusta hablar de la propuesta que Kate Raworth planteó

en un Informe que le encargó Intermón-Oxfam en 2012: “Un espacio seguro

y justo para la humanidad”. Donde se preguntaba si todas podríamos vivir

dentro de un hipotético donut5, entre el techo planetario

que marca las condiciones de habitabilidad de nuestro entorno y un suelo

social, que es el que permite una vida mínimamente digna.

La rosquilla que propone Raworth,

no es una guía de políticas concretas, sino más bien una manera de analizar la

situación para orientar las decisiones. Su modelo se basa en una imagen

muy sencilla: la humanidad debe vivir dentro de un donut o rosquilla. En el

interior de la rosquilla se encuentran las necesidades básicas para el

bienestar: Alimentación sana, accesos al agua potable, vivienda, energía,

sanidad, educación, igualdad de género y libertad política, entre otros. El

límite exterior de la rosquilla representa el techo ecológico. En

medio, está lo que necesitamos para disfrutar vidas dignas y saludables sin

poner en peligro nuestra casa común que es la biosfera.

Para lograrlo, tenemos que

construir entre todas el bien común; establecer medidas, marcos

normativos, políticas, que hagan más probable traer a las personas al interior

de ese espacio seguro y justo que decía Raworth. El momento histórico que nos

ha tocado es de verdadera emergencia. Y a todas nos toca, aunque en distinta

medida, la responsabilidad de abordarlo y resolverlo.

Por tanto, hay que tomar decisiones

y actuar, tanto a nivel de gobernanza global como local.

Hay unas cuantas recetas planteadas

por economistas heterodoxos, investigadores, pensadores, activistas, que

contribuyen a enriquecer el debate sobre el modo en que tomar las riendas y

generar la transformación, implicando en el debate a toda la sociedad. Hay que

abordar un plan global de acción.

Desde mi punto de vista, una medida

imprescindible sobre la que plantear debate tiene que ver con repensar el

reparto del trabajo remunerado y el no remunerado (el de cuidados), la jornada

laboral, la redistribución de la riqueza, y la renta básica. Como la

“ingente” explotación de recursos materiales debe revertirse, y reducir la

producción total (menos presión sobre la naturaleza) se requerirá menos tiempo

de trabajo humano global, y un mayor y mejor reparto del mismo entre toda la

población activa. Así reduciremos el uso de ingentes cantidades de energía para

la extracción de cantidades ingentes de materias primas de territorios

colonizados y evitaremos la generación de cantidades ingentes de residuos. Porque somos, ante todo, personas y

ciudadanas, no engranajes de un sistema productivo, ni consumidores.

Por otro lado, hay economistas

heterodoxos trabajando distintas propuestas:

Herman Daly (economista ecológico

estadounidense) propone alcanzar un estado estacionario, asumiendo que la

economía es un subsistema dentro de otro más amplio, la ecosfera, que es

finita, no se expande y esta materialmente cerrada. Y distingue entre

crecimiento y desarrollo. El crecimiento es un concepto físico, cuando algo

crece se hace más grande. El desarrollo es un concepto cualitativo, algo

mejora. Y el planeta Tierra en su conjunto no está creciendo, pero está

evolucionando, ya sea de manera positiva o negativa. El progreso debe ir por el

camino de la mejora, no del aumento.

André Gorz (filósofo, periodista y teórico de

la ecología política) plantea determinadas cuestiones que deben

necesariamente desmercantilizarse.

Troy Vettese (investigador sobre la historia de

las arenas bituminosas de Canadá) habla de la necesidad de reducir el

consumo de energía y de su preocupación (que es la de muchas) por la actual

hemorragia de especies de flora y fauna que se está produciendo a un ritmo

entre mil y diez mil veces superior al normal; una velocidad solo comparable a

la última gran extinción, siendo la principal causa de la extinción, la pérdida

de hábitats. Por ello plantea actuar sobre tres objetivos fundamentales,

geoingeniería natural, biodiversidad y sistemas de energías renovables.

Robert Pollin (profesor, escritor y

economista estadounidense) opina que se necesita un new deal verde en el

que es imperativo que crezcan masivamente algunas categorías de actividad

económica, las asociadas con la producción y distribución de energía limpia.

Por supuesto para que se reduzca drásticamente y sin demora el consumo de

petróleo, carbón y gas natural, que genera el 70% de las emisiones responsables

del cambio climático. Entendiendo que construir una economía verde supone más

actividades intensivas en trabajo que mantener la actual infraestructura

energética mundial basada en los combustibles fósiles. Es decir, lograr una

transición justa creando empleo en actividades que aumenten nuestra resiliencia.

Hay otros pensadores e

investigadores que contribuyen a enriquecer el debate. Lo hizo Lynn Margulis,

ofreciéndonos una lección sobre las ventajas y beneficio mutuo que se consiguen

con la cooperación, más que con la competencia, y que podemos aplicar a

nuestras sociedades. Lo hizo Susan George, explicándonos magistralmente las

amenazas de los mecanismos perversos del capitalismo ultraliberal, que ha usado

el FMI, el Banco Mundial o la OCM como herramientas, también la premio nobel de

economía Elinor Ostrom analizando cómo se gestionan los Bienes Comunes…

Sea como proponen unos, sea como

proponen otras, o en combinación, no tenemos otra opción que actuar rápido

frente a las múltiples crisis que se solapan. Estamos, como dicen algunos, en

el siglo de la Gran Prueba.

Así que hay que moverse rápido, porque tenemos un grave problema, pero no la

solución, al menos no una que sea clara e inocua.

Aunque el debate continúe, la

emergencia nos urge a dejar de procrastinar.

Referencias bibliográficas:

1.

Rockström, J., Steffen, W., Noone,

K., Persson, Å., Chapin, F. S., Lambin, E. F., ... & Foley, J. A. (2009). A

safe operating space for humanity. Nature, 461(7263), 472-475.

2.

Steffen, W., Richardson, K.,

Rockström, J., Cornell, S. E., Fetzer, I., Bennett, E. M., ... & Sörlin, S.

(2015). Planetary boundaries: Guiding human development on a changing planet. Science,

347(6223), 1259855.

3.

Persson, L., Carney Almroth, B. M.,

Collins, C. D., Cornell, S., de Wit, C. A., Diamond, M. L., ... &

Hauschild, M. Z. (2022). Outside the safe operating space of the planetary

boundary for novel entities. Environmental science & technology, 56(3),

1510-1521.

4.

https://asambleaciudadanadelcambioclimatico.es/

Publicado en Espacio Público el 6 de julio de 2022

Comentarios

Publicar un comentario